Sumringah Keep on Moving

Perempuan muda itu duduk diam di atas karang batu. Matanya sembab,membengkak seperti mata ikan koki, lingkar matanya lebam menghitam. Pandangannya nanar,jauh, menerawang kosong, layaknya tatapan orang buta. Beberapa hari yang lalu sejak kepulangannya di desa tanah kelahirannya, perempuan itu kerap mendatangai tempat ini, di tepian daerah aliran Sungai Bengawan Solo, tak jauh dari perkampungan penduduk. Sebentar-sebentar ia akan turun ke tepian sungai, menceburkan kakinya dan bermain air, setelah itu kembali duduk terdiam, mematung di atas karang batu. Seakan dirinya sedang memikirkan sesuatu dengan begitu dalam, terlihat dahinya yang mengernyit tajam, raut mukanya jauh dari binar ceria.

“Sum…Sumi”terdengar suara serak wanita tua berteriak, berulang kali, dari arah sebuah rumah, beberapa meter dari tempat perempuan itu duduk.

Bak tersengat listrik, perempuan berkerudung dan berpakaian seperti daster itu melonjak kaget, seperti baru sadar menginjakkan kaki di alam nyata.

“Itu suara Ibu memanggilku,” ucap perempuan yang dipanggil Sumi beringsut bangun dari duduknya.

Sumi alias Sumringah nama panjangnya. Anak dari keluarga priyayi, masih keturunan jauh trah Kraton Solohadiningrat. Sudah 2 tahun lamanya sejak memutuskan hijrah ke Jakarta karena tuntutan kuliah, baru kali ini ia pulang ke desanya, sebuah desa dengan kekentalan budaya jawa yang sangat, desa yang menjunjung tinggi norma kejawennya.

“Nggih Buk,” teriak Sumi, berlari tergopoh mendekati sumber suara. Tampak di depannya seorang wanita tua dengan kemben berbalut Jarit, dengan pakaian seperti itu tampak jelas tonjolan tulang bahu dan belikatnya, seperti tonjolan batu karang di hamparan coklat Sungai Bengawan Solo.

Jika dihitung lagi, sudah genap 3 bulan ini Sumi pulang ke desanya. Bapaknya baru saja meninggal, sedang Ibunya kerap sakit. Ia harus rela menggenapkan cuti kuiliah satu semesternya disini, meskipun sebenarnya akal Sumi enggan untuk berlama-lama, di sebuah tempat yang boleh jadi mampu merontokkan sisi idealismenya, di suatu sudut bumi yang masyarakatnya sudah kelewatan menuhankan adat. Namun, dirinya sadar disini masih ada Ibunya, sanak saudaranya, sebagai anak ia harus merawat dan menjaganya, tetap tinggal bukan lagi pilihan melainkan sebuah keharusan.

“Nggih Buk, ada apa?” tanya Sumi sambil mengatur napsnya yang tersengal.

“kok ada apa tho, kamu ini dari mana saja, sejak pagi pergi dari rumah, kayak di rumah nggak ada kerjaan saja,” ucap ibunya heran.

“Iya Buk, Sumi ngerti, tapi kan Sumi cuman jalan-jalan sebentar,”

“Besok itu acara sewon-sewon, seribu harinya Bapakmu meninggal, sudah banyak tetangga yang rewang, kamunya malah ngluyur, ibukan jadi malu, mbokya kamu itu, nduk, bantu-bantu sedikit di pawon, ngethok ning masyarakat, gitu,” ucap ibunya panjang lebar.

Kalau sudah seperti ini, Sumi merasa ibunya mirip daiyah, malahan gaya bicaranya lebih dahsyat dari teh Ninih, Guru ngajinya di Jakarta. Mengingat metafor ini, Sumringah tersenyum geli, ketawa cekikikan, lupa kalau dirinya lagi kena sidang kasus kluyuran, pergi tanpa pamit dari rumah.

“Lho…lho, kok malah cekikikan tho bocah iki, wis sekarang cepetan kamu mandi, terus rewang ning pawon,”ucap ibunya menggelengkan kepalanya heran sembari mengunyah kembali susurnya.

Sumipun mengangguk patuh, dirinya memilih diam, menuruti kata-kata ibunya. Ia lelah bertengakr dengan ibunya, beradu mulut dengan keluarga besarnya, kekuatan adat itu menjelma menjadi dinding besi yang kian kokoh.

Sejak awal hadirnya di desa ini, perang pikir dan batin kerap hadir pada diri Sumi, tidak seperti dua tahun yang lalu, saat-saat semua masih berjalan apa adanya, diri Sumi adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyrakat. Hatinya, pikirannya, menyatu, tunduk mengikuti setiap lekuk budaya masyarakatnya. Dahulu, ia bangga, cenderung senang malah. Sumi masih ingat betul saat dirinya mencuri ingkung ayam sajen di punden tengah sawah bersama teman-temannya,sampai rela berlumpur-lumpur ria, menceburkan diri ke blethok sawah agar tak ketahuan warga, pun saat berenang rame-rame dan melabuhkan swajen hasil panen ke Sungai Bengawan Solo.”Agar yang Mbahu Rekso sungai ini tidak marah dan membawa petaka bagi warga.” Begitu kata Bapak.Mulanya Sumi kecil tak paham dengan alasan yang dikemukakan Bapk juga Simbahnya, hingga akhirnya semua menjadi jelas dimatanya kini. Itu adalah sirik, dan sirik adalah dosa besar yang tak terampuni. Kata-kata itu terus terngiang di benak Sumi, bagai gelegar petir di telinganya,kajian pertama yang ia dapat dalam perhelatan akbar kajian Sie Kerohanian Islan Kampus,kala pertama menjadi mahasiswa. Rasa ingin tahunya yang sangat, mendorongnya bersedia digembleng oleh seorang wanita yang sering dipanggil oleh teman-temannya dengan sebutan Murobiah, tapi Sumi lebih senang memanggilnya the Ninih.

“jangan lama-lama mandinya nduk, ntar masuk angin kamu.” Teriak ibunya mengagetkan Sumi.

Sejenak dirinya tercengang, baru tersadar kalau semenjak masuk kamar mandi belum melepaskan baju, tahu-tahu bajunya sudah basah oleh air, cepat-cepat ia tanggalkan bajunya, lalu ia usapkan sabun herbal pelan, merambat, menggerayangi tubuhnya. Aroma herbal sabun membuat pikirannya menjadi rileks. Setelah puas, kembali ia ayunkan segayung air ke tubuhnya. Silir angin dari celah kisi lubang angin menambah kesejukan yang sangat.

Sumi berpikir, sudah berapa gayung yang ia ayunkan, berapa banyak air yang muncrat ke tubuhnya, namun kesejukan ini, baru ia rasakan. Apakah karena sedari tadi pikirannya melayang, mengembara mengarungi lautan mozaik kenangan, hingga kesadaran akan apa yang dilakukan perlahan hilang. Apakah benar karena kesadaran yang membuatnya merasai kesejukan ini, sadar akan apa yangt dilakukan. Sadar. Sadar.

Kata itu tiba-tiba muncul di tembok kamar mandi yang catnya mulai mengelupas, membentuk beragam corak gravity yang indah.

“Ah, Sumi…Sumi, sekarang kamu mudah sekali melamun,” ucapnya sambil menepuk bergantian pipinya.

Bergegas ia handuki badannya dan keluar kamar mandi sebelum ibunya kembali bgerteriak.

***

Ragu, Sumi melangkahkan kaki ke pawon, dari jarak beberapa meter saja sudah terdengar gemerisik suara Ibu-ibu ribut di pawon, enytah apa yang diobrolkan, tak jelas di telinga Sumi. Sejenak, langkahnya terhenti, hatinya mendesir, membuat bulu kuduknya berdiri, kali ini kakinya terasa berat untuk melangkahlagi, satu langkah kedepan sepuluh kali langkah ia ingin mundur. Baginya pilihan adalah seperti memakan buah simalakama, saat ini.

“Ayo Sumi, maju!!” ucap Sumi memberi semangat pada dirinya.

Mendadak suara gemerisik ibu-ibu lenyap, berganti memandangi sosoknya yang baru saja datang. Pandangan mereka yang aneh nyaris saja merontokkan mental Sumi.

“Eh, den ayu Sumi, kok tindak gdateng pawonan tho, mangke lek kotor badannya,” ucap seorang tua dari mereka, rasa-rasanya ia mengenal Simbah ini, tapi lupa namanya.

“Mestinya den ayu Sumi lupa sama njenengan Mbah. Ini yu Siyem, masak den ayu lupa…” ucap salah seorang ibu-ibu, sepertinya tahu8 mimik muka Sumi yang kebingungan, dan segera saja Sumi nimbrung di kerumunan ibu-ibu, agar kebingungannya tak semakin kentara. Suasanapun kembali renyah oleh basa-basi Sumi, disambut celotehan dan tawa ibu-ibu.

Sepasang mata mengintip melalui celah pintu yang tak tertutup rapat. Sorot matanya sendu, penuh binar keharuan di dalamnya.

“anakku…kaukah itu,” pemilik mata berucap lirih sembari mengusap air matanya yang mulai tumpah.

***

Sumi merebahkan badannya kasar di kasur yang tak lagi empuk, kapuknya semakin mampat oleh usia dan tindihan badan yang tak lagi kecil. Bagi badannya yang lelah, kasur mampatpun terasa nikmat. Ingin dirinya langsung tidur, bermimpi berkelana mengarung samudra berlayar bersama rombongan kapal, berjuang bersama dalam satu tujuan, mendarat ke tanah impian, dimana tertegakkan kalimat Tuhan, namun matanya tetap tak mau terpejam, entah apa yang terjadi dengan saraf-sarafnya, apakah antar saraf tak lagi singkron, apakah sedang terjadi perang antar saraf, seperti yang terjadi pada babak kehidupannya kini, antara idealismenya dan realita masyarakat desa.

Sumi mendesah berat, dadanya kembang kempis tak teratur, beberapa kali dirinya menghembuskan napas kasar, seperti ingin membuang sial saja. Lama ia tertegun, menekuri langit-langit kamarnya, mozaik peristiwa-peristiwa sejak awal kedatangannya beterbangan, melayang-layang dalam balon imajinasi.

“Anak durhaka kowe nduk, berani melawan orang tua.” Suara bapak meradang, berteriak meninggi bagai halilintar di telinga Sumi. Tiba-tiba badan Sumi menggigil. Belum pernah Bapak Sumi duka, marah seperti ini. Tapi Sumi bukan lagi anak kecil yang cengeng, dibentak sedikit langsung ngumpet dibelakang jarit ibunya sambil nangis merajuk minta suaka.

Sumi sadar, dirinyalah yang memulai perang, kejadian ini suatu saat pasti akan terjadi dan sekaranglah waktunya. Sumi sangat yakin apa yang dilakukannya benar, ia berjuang melawan adat yang menurutnya sirik dan sangat tidak logis.

“Adat kok dilogis-logiskan lho, kuwalat kowe nduuk, dasar geblek!!” suara bapak semakin berang saat dirinya kembali mengemukakan penjelasan.

“Jangan keminter kamu Sum, anak bau kencur berani nyeramahi orangtua. Ini gara-gara kamu, Sumitro, berani menyekolahkan anakmu di Jakarta, mestinya sekolahkan anakmu di sekolah kepribadian kraton, biar nggak lupa sama adatnya, lah ini tho hasilknya…”ucap Pakdhe Parto berganti menyudutkan Bapak Sumi, Sumitropun terdiam,mengalihkan pandangan yang sedari tadi tak jemu memelototi Sumi, keluar jendela sambil mengisap cerutunya dalam.

Seandainya ada teman-temannya disini, teman-teman dengan idealisme yang sama dengannya, berjuang dalam suka dan duka, melawan kebobrokan sistem, berdemo bersama menghujat bejatnya Kapitalisme, desah Sumi dalam hati. Kini, Sumi benar-benar berjuang sendirian. Rayuan skeptis mulai menari-nari di benaknya, melawan sisi ideologinya yang masih sisakan bara.

Sumi merasa dirinya sebagai terdakwa di sebuah Pengadilan Agung, tanp pembela, tanpa pendukung, semua yang hadir meyalahkan dirinya. Keringat dingin bergulir bergantian membasahi baju mihnahnya. Ingin sekali dirinya mundur, menyudahi debat kusir dengan keluarganya. Matanya lelah menatap sorot tajam mata Bapak, Pakdhe dan yang lainnya. Gusti Allah, kuatkan hambamu. Mengapa susah sekali merubah pemikiran orang, lebih susah perjuangannya daripada di kampus. Desah Sumi lagi dalam hati.

Perdebatanpun berakhir tanpa hasil, baik diri Sumi maupun keluarga besarnya adalah militan sejati penjaga idealismenya masing-masing.

Satu-persatu balon imajinasi Sumi pecah, menyisakan kegetiran di hatinya. Meskipun begitu, dirinya akan selalu mengingat segala peristiwa, terlebih saat-saat terakhir bersama bapaknya.

“Maafkan Sumi, Pak, nyuwun ngapunten,” ucap Sumi lirih, buliran airmatanya mulai membasahi pipinya, membuat pandangan matanya menjadi kelabu. Air matanya kian deras mengalir, tak kuasa pikirannya membendung. Teringat akan semua itu membuat hatinya sakit, jiwanya terkoyak.

“Harus berapa lama lagi ya Gusti, perjuangan ini,…” desah Sumi dalam, sambil menggigit getir bibirnya.

“Nduk, kamu sudah tidur?” terdengar suara ibunya semabri menotok lirih pintu kamar Sumi.

Tak berapa lama pintupun berderit lirih, mulai terbuka perlahan, menandakan kehati-hatian si pembuka.

Sadar akan hal itu, Sumipun cepat menyeka air matanya dan bergegas membalikkan badannya. Sumipun menutup paksa matanya. Ia tak mau ibunya tahu kalau dirinya baru saja menangis.

Langakah kai ibunya kian mendekati ranjangnya. Perlahan ibunya duduk di tepi ranjang, ranjang kayupun berderit pelan.

“Kamu sudah tidur nduk, pasti kamu capek, rewang seharian,” ucap ibunya sambil mengelus rambut Sumi.

Sejenak suasana menjadi hening, kehangatan merayapi jiwa Sumi. Sudah berapa lama sejak bertahun-tahun, ia tak m,ersakan belaian lembut ibunya.

“Maafkan Ibu Bapakmu,nduk, sebenarnya Bapakmu pernah cerita sama Ibu kalu beliau paham maksudmu…” ucap ibunya sambil terus mengelus rambut Sumi. Jantung sumi berdegup tak beraturan, ingin ia cepat-cepat mengetahui penuturan selanjutnya.

“dari dulu kami paham apa yang kami lakukan itu ora logis, sirik, tapi mau gimana lagi, Bapak sudah lama menjadi tetua adat, keluarga kitakan masih keturunan trah kraton, jadi…” ucap ibunya, urung melanjutkan ucapannya.

Hati Sumi yang hampir berbunga, mendadak kembali layu.

“tapi ibu yakin padamu nduk, akan usahamu, tapi ingatlah satu hal, masyarakat kita masih mengagungkan adat, adat lebih kuat dari hukum apapun, termasuk hukum agama. Kamu kudu pinter, bermain cantik di masyarakat, jadilah lakon. Wis… saiki kamu cepetan tidur,” ucap ibunya, lalu bangkit dari duduknya semabri mengecup kepala Sumi.

Mata Sumi tetap terpejam, hanya leleran air mata, menandakan kalau dirinya belum tidur.

“Ibu…”desah Sumi lirih.

Ia dekapkan bantal ke wajahnya, seakan malu akan tampang dirinya sekarang.

***

Pagi ini cerah, secerah pikiran Sumringah saat ini. Acara sewon-sewon berlangsung lancar tadi malam meski tanpa hadirnya Sumi. Ibu Sumi yang membuat alasan kalau dirinya sedang tak enak badan dan harus beristirahat di kamar.

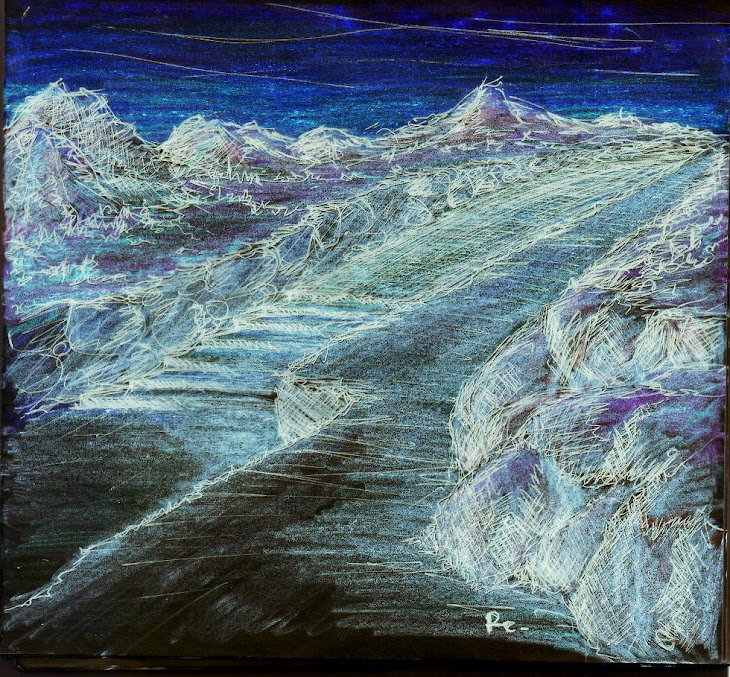

Mengapa tak cepat ia sadari akan ada banyak kesemapatan dan pendukung menanti di depannya. Perlahan dan hati-hati, ia turuni jalan setapak menuju ke tepian Sungai, kemudian naik ke karang batu, tempat favoritnya berkontemplasi selama ini. Lama Sumi terpekur, sensor kulitnya mulai merasai hadirnya hangat sinar mentari. Ia dongakkan kepala, memandang hamparan biru langit bertabur kawanan awan.

“kompilasi yang unik,” ucapnya sambil menunjuk kumpulan awan denagn beragam bentuk.

Suara ceracau burung pipit terdengar indah di telinga Sumi. Entah mengapa semuanya kini menjadi indah. Bukankah pemandangan desa ini sudahj indah dari dulu. Kenapa lama aku mulai menyadarinya kembali, ucap Sumi membatin.

Sumi mulai sadar betul, sadar akan keberadaannya. Kali ini dirinya nyata berada di suatu lingkungan yang jauh berbeda denagn lingkunagn mahasiswa. Disini, ia bukan lagi sebagai macan forum, dengan semangat membara menggulingkan argumen dan semangat lawan. Tidak bisa seenak udelnya berteriak lantang demokrasi yang utopis, kapitalis yang bejat, bukan disini dan memang masih belum saatnya.

Jajaran karang di depannya mengusik perhatian Sumi, lama ia tertegun memandang jajaran karang di tepian sungai. Ya, masyarakat ibarat jajaran batu karang, sedang adat adalah kekuatan ikatan batu yang menyusunnya. Merekla adalah satu, dan air adalah sesuatu yang lain meskipun jarak mereka tak terpisahkan. Air adalah sesuatu yang mampu mengalir. Melalui cara ia mengalir dan waktu akan sanggup baginya mengkaramkan batu karang yang besar sekalipun.Bukankah indah tidaknya pahatan batu, tergantung dari si pemahat.

Sumipun beringsut bangun, cepat-cepat ia berlari pulang. Tak lagi dirinya berlama-lama termenung, berkontemplasi lama menunggu secercah sinar keajaiban, itu semua bohong. Ia sudah lama tahu bahwa itu adalah sebuah pel;arian dirinya.

Ia hanya berteriak marah, bersemangat seperti bara yang terus membakarnya saat demo tiba, menentang bejatnya sistem Kapitalisme, sistem yang terus menggerogoti sisi kemanusiaan seorang manusia. Sumi tak sadar setajam mana retorikanya, setinggi apa nadanya, dirinya lama lupa akan keberadaannya. Sumi terus saja berlari, bergegas menuju kesadaran yang berusaha dipetiknya dari pengalaman.

Re_

bagimu,bagiku,bagikita

Minggu, 24 Agustus 2008

Langganan:

Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar